【Pachypodium enigmaticum】パキポディウム エニグマチカムの実生栽培について

皆様こんにちは!ビザプラ研究室のオテロイです!

今回はパキポディウム エニグマチカムの実生栽培についてまとめていきたいと思います!

エニグマチカムとは

実生栽培について解説する前に、まずエニグマチカムはどういった種類なのか説明させて頂ければと思います。

パキポディウム エニグマチカムは2014年に新種として記載された比較的新しい種類のパキポディウムです。

発見された経緯がなかなかユニークでして

2003年ごろにP.Pavelka氏がデンシフローラムとして購入した苗のうちのいくつかが直径62mmを超える大輪の花を咲かせたことで別種の可能性が浮上しました。

販売元のナーセリーに確認したところ原住民の方の採取品ということで自然由来の種ということが判明したものの自生地がわからず、そこから数年間8度の探索によって2007年ごろに自生している姿が発見され、2014年に新種記載されました。

不明な種であったこと、自生地が長らく謎のままであり苦労して解き明かしたことからエニグマチカム(謎めいた)という名前が与えられたのです。

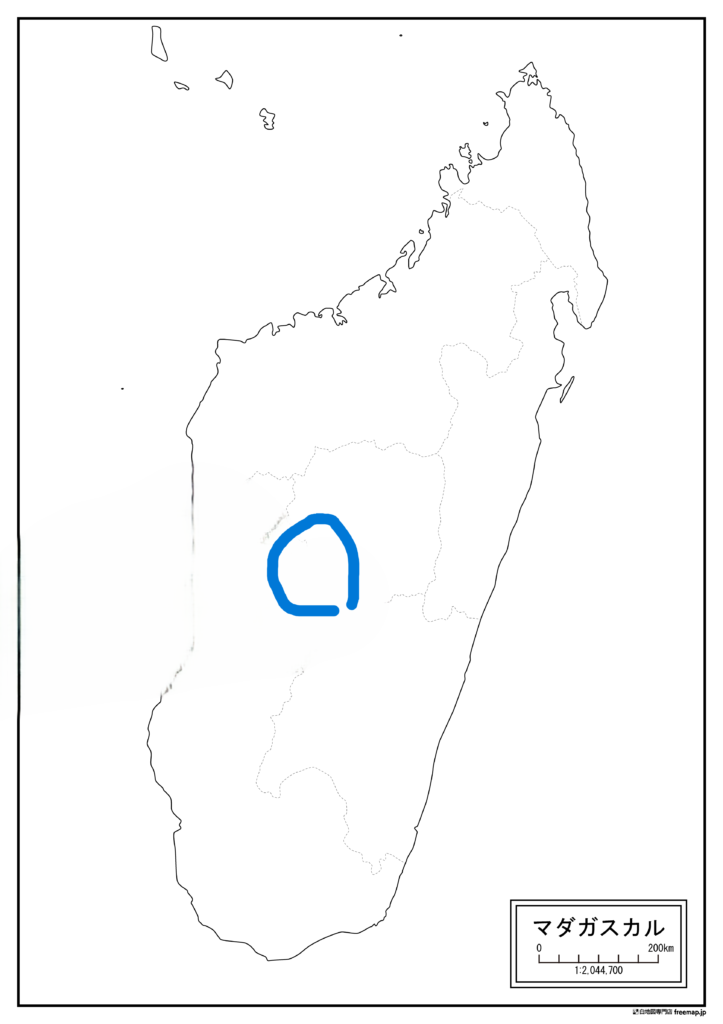

自生地はマダガスカルのマンドト(Mandoto)と呼ばれる地域の標高1000m前後の高地に自生していると言われています。(正確な場所は不明)

見た目的な特徴はやはり6cmを超える黄色の大きな花をつけることで、それ以外だと無毛の扁平なツヤのある葉とブレビカウレ(恵比寿笑い)のようなずんぐりとしたフォルムが特徴的。

なぜか現地自生地の株姿と日本で育った実生株は姿形が異なることが多いようです。

(デンシフローラムの種が間違えて入っていたという説や気候により育ち方が違うなどなど…)

実生前の種の下処理と種まき

種はメネデールの100倍希釈水に半日~1日浸けこんで浸水させます。

エニグマチカムのような恵比寿笑い系統のずんぐりしたタイプのパキポディウムは1年目の植え替えをすると太らなくなってしまうので、出来る限り成長した後も使える用土を使ってあげましょう。

肥料としてマグヴァンプを混ぜ込んでおくのも◎

↓オススメの用土↓

また、土は必ず熱湯で消毒しつつ粉塵を流しておくと後々のカビのリスクを抑えつつ、水やりの時の汚れがなくなります。

種まきは土の上に土を被せずにおいて、腰水で管理しつつ光に当てて待つだけで大丈夫です。

ラップはかけるとカビやすくなるので、ビザプラ研究室ではいつもかけずに実生をしています。

温度は20~25℃あれば発芽可能ですが、温度が高いほど発芽の確率は上がります。

直射日光下だと表面の土が乾いて発芽しなくなるので、明るい日陰か植物用ライトで照らしてあげて下さい!

発芽後の管理

発芽後は本葉(最初の双葉が出た後に出る葉っぱ)が出るまではデリケートなので、腰水で水を切らさないようにしつつ植物用ライトか明るい日陰で葉焼けしないように育てます。

本葉が出たら明るい日陰→朝のうちだけ日が当たる所→日当たりの良いところという順で日光に慣らしていきます。

ある程度育っていれば直射日光でも大丈夫ですが、日本の真夏の日光はマダガスカルよりキツイので夏の間だけ50%ほどの遮光をしてあげるのがオススメです。

この日光に当てるときの段階のうちで腰水はやめて普通の水やりに切り替え、土を乾かしてあげることで水を貯めこんでずんぐりしていったり、根が水を求めて伸びて元気に育ちます。

ここで大事なのは1年目は植え替えをしないこと

1年目に植え替えをすると根の回復に成長のエネルギーを取られてしまい、成長のシーズンに思ったよりも大きくならなかったりしてしまいます。

また、成長しないままの状態でいると細長い状態で育ってしまったり先枯れしてしまったりするので、良い株姿を保ったり枯らさないためにも植え替えは2年目以降にしてあげましょう!

育てるポイント

エニグマチカムを育てるポイントをまとめると

①用土は植え替えしなくていいように最初から植え替え後の土を使って種まきをする

②真夏は少し遮光してあげる

③成長シーズンは土を乾かす⇔水をたっぷりあげるのサイクルを作ってあげる

上記三つが大切かなと思います!

特に水やりはずんぐりとした形を作る上で大事なので気を使ってあげてください!

ポイントを守れば栽培も難しくはなく、数年後には綺麗な花が見られるかもしれませんので、ぜひ皆さんもエニグマチカムの実生栽培に挑戦してみてください!

それではまた!