【珍奇植物】なぜか小さいまま?他と比べて小さいままの苗の研究

皆様こんにちは!ビザプラ研究室のオテロイです!

珍奇植物を育てていると、実生を始めたタイミングは一緒なのになぜか他の苗よりも成長が遅く小さいままの苗がちょくちょく発生することがございます。

今回は他より小さい苗が発生してしまう理由が気になったので研究してまとめてみることにいたしました!

比較

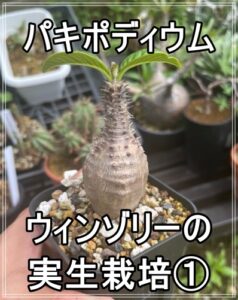

同じ年数育てている実生苗に、ちょうど比較しやすいパキポディウム ビスピノーサムがあったので成長度合いを比較してみます。

まずこちらが通常の2年育てたビスピノーサム

そこそこ塊根も大きく葉も長く展開しています。

そしてこちらが同じく2年育てたのに小さいままのビスピノーサム

2年以上育てているのになぜか発芽して数か月くらいの大きさにしかなっていません。

遺伝的な問題かと思ったのですが、同じ親株から取られた種なのでその可能性は低いのと、グラキリスや恵比寿笑いなど他の種類でも見受けられたので恐らく遺伝ではなく偶発的に育て方に違いが出てしまったのかと思われます。

原因の追究

さて恐らく偶発的に育て方の違いが出たという仮説の元、いったい何が成長の差に繋がったのかについて推測していきます。

個人的に下記の2つの原因が関与しているのではないかなと考えています。

①水分不足

小さく育った苗は木陰に入る場所や植物棚の端っこの方に置いてあったことが多く、

成長する夏のシーズン中に十分な水分を得られないまま過ごしてそのまま休眠に突入する流れを繰り返した結果、小さな苗になったと考えられます。

そのような水分不足の中、枯れることなく生き残ってしまったのが小さな苗の姿なのかと思われます。

肥料分の差が出た可能性も考えましたが、実生を始めた時からどちらも同じく赤玉土とパーライトを混ぜた用土で、肥料はマグァンプを同量入れているので考えづらいと思われます。

②光量不足・光の質の違い

また、木陰に入ってしまっている分十分に光に当たることが出来ず、植物内の形態形成を促進する機関である光受容体が機能していなかったのかなと考えられます。

植物には赤外線領域の光のうち、遠赤色光とよぶ波長域の光(730nmあたりを中心とする690〜770nmの波長域の光)を感知する光受容体が存在しており遠赤色光のカットされた環境だと発芽したての植物は成長しにくいという研究結果があるようです。

(ただこれは光の種類がどうこうという話ではなく、単純に遠赤色光が熱線として機能して土壌が暖められて成長が促進されているというメカニズムなので、遠赤色光が来る→土壌が暖められ成長促進→遠赤色光が来た時に反応すれば上手いこと成長できるという反応をしているようです。)

また、遠赤色光が良く照射されるのは他の赤色光が拡散されて地上に届かない日没前の夕日であるとされていて、その時間帯にのみ光がよく当たる場所に置いてある植物は急に遠赤色光に晒されて急に日没で断たれることになるので徒長と成長阻害が起きる可能性があるとかなんとか・・・

上記理由から単純な光量・紫外線不足、置き場所によって生まれた当たっている光の質の違いにより小さな苗が生まれた可能性もあります。

小さな苗の現在

毎年4月後半頃になると葉を展開してくれる小さな苗ですが、今のところ葉は展開するものの他の苗のように大きく育つ様子はございません。

どうやら1年目に①②の条件が該当する状態で生き残るとその後の成長に支障が発生するようです。

逆に①②の条件に該当させず、ちゃんと水分と日光が当たるようにすれば成長阻害を引き起こす可能性は少ないという知見を得ました!

もし似たような小さな苗が出来てしまう方、大きな苗を作りたい方は参考ししていただけると幸いです。

とりあえず小さなままの苗はこのまま育てて今後何かしらの要因で大きくなったりしないか観察してみることにします!

それではまた!